|

※学内限定

|

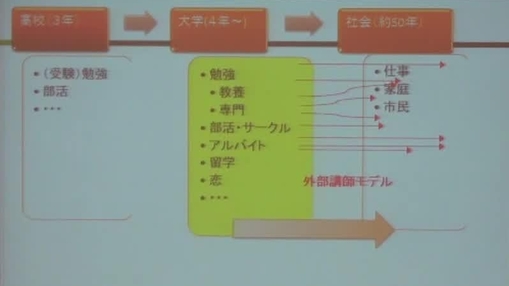

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただきます。これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成すことを目的としています。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1.北海道大学の理念である開拓者精神(フロンティアスピリッツ)の養成。

2. 水産学のベースとなるフィールド、及びその地理学的な特徴と環境を容易にイメージできる。

3.フィールドに生息する海洋生物を調査する方法を理解する。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1.北海道大学の理念である開拓者精神(フロンティアスピリッツ)の養成。

2. 水産学のベースとなるフィールド、及びその地理学的な特徴と環境を容易にイメージできる。

3.フィールドに生息する海洋生物を調査する方法を理解する。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本講義・演習では工学/情報科学のみならず社会科学などおける研究などでも不可欠となってきている計算機を用いた実験/データ分析のためのプログラミング技法として、基本ソフトLinux (Red Hat 9) 上で動作するC言語を例にとり、その入門的事項を演習/実習形式で確認する.

|

教員:

井上 純一(工学研究院)、赤間 清(工学研究院) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

数値解析と数値計算の基礎とその応用について解説する.

単に数学の理論のみならず,その数値解析方法の計算機への実装・応用能力も重視する

|

教員:

坂上 貴之(理学研究院) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

相対性論、素粒子物理学、原子核物理学、物性物理学等の最先端の物理学について学習し、物理学に関する興味を深めること。

|

教員:

小田 研、鈴木 久男、大西 明、三品 具文 |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

私たちの生活している現代社会は科学技術の上に成り立っています。その科学を知ることは北大生として必要不可欠です。この授業では、科学の基礎としての物理学を概観します。物理学の基本的知識やその考え方の習得、それに基づいた自然に対する洞察力を涵養することが目標です。デモ実験や演習(小テスト)、宿題で理解を深めます。

|

教員:

小野寺 彰(北海道大学大学院理学研究科)、細川 敏幸(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

約二千年前、前漢の学者、劉向(前79?-前8?)が編んだ『列女伝』は、書名の示す通り、中国古代の女性伝記集である。そこには、いわゆる良妻賢母など、主として模範とされる女性の伝記が収録されるが、末尾には悪女の伝記も付されている。また後代には、各伝記に即して数種類の挿絵が描かれたという。

本講義では、漢文講読の素材として、『列女伝』の代表的文章をとりあげ、漢文訓読法を用いながら精読する。その上で、次の問題について、受講者の諸君とともに考察したい。

(1)各伝記のポイントとなる場面はどこか。

(2)各伝記の主人公とされる女性について、そのいかなる言動が評価されたのか。

(3)編者の劉向は、各伝記の女性をいかに分類したのか。また、劉向が『列女伝』を編纂したのは、いかなる目的からか。

エクセレント・ティーチャー

本講義を担当している弓巾和順教授は、

平成19年度エクセレント・ティーチャーに選ばれています。

授業実施上の取組・工夫などについては、

こちらをご覧ください。

|

教員:

弓巾 和順(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

漁船、水産物を捕獲、選別、加工する生産プロセスの中で各種の機械・装置が使用されます。本授業ではこうした機械・装置を効率よく安全に動かすために必要な制御の基本について初歩から解説し、実際の制御設計の基礎となる理論と実際について身近な応用例を用いて講義を行います。

また、機械の制御を理解するには、機械要素の運動学的理解が必要であり、力学・運動方程式の実用的な解法についても適宜、講義に中に組み入れ、「物理・力学」を履修していない学生でも容易に理解できる内容にしています。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産科学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1.北海道大学の理念である開拓者精神(フロンティアスピリッツ)の養成。

2. 水産学のベースとなるフィールド、及びその地理学的な特徴と環境を容易にイメージできる。

3.フィールドに生息する海洋生物を調査する方法を理解する。

|

教員:

芳村 康男(北海道大学大学院水産化学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 水産学, 水産学部, 水産科学院/水産科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

様々な現象の分析・解明、実験より得られたデータの解析等、コンピュータは環境社会工学科の各分野で必須の道具である。本演習ではコンピュータを利用した問題解決へ向けての基礎的な技術の修得を目標とする。すなわち、プログラミング言語を理解して簡単なプログラムのデザイン能力を身につけると共に、コンピュータによる計算の実行、計算結果の表示、結果に対する考察までの一連の過程を、演習課題を通じて学習する。

|

教員:

高井 伸雄(工学研究院)、松本 高志(北海道大学大学院工学研究科)、出雲 健司(北海道大学大学院工学研究科)、村尾 直人(北海道大学大学院工学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

社会学の基本的な概念と思考方法を学ぶ。その際、従来の社会学原論を講義するだけでなく、具体的に調査に生かすための概念の操作、仮説構築の方法論を考えてみる。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

出生から成人に至るまでの成長発達期、すなわち胎生期から青少年期までの小児の口腔を健全に育成するための小児歯科医療を講義する。

|

教員:

八若 保孝(歯学研究科)、加我 正行(歯学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 医学/保健学, 学部でさがす, 歯学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

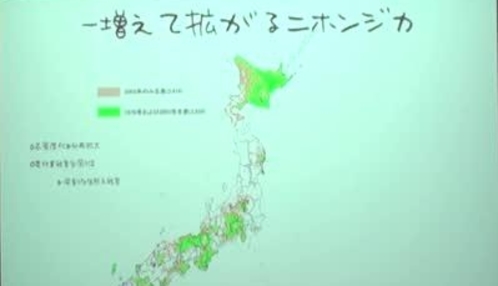

野生動物と人類の関係を歴史的および生態学的観点から整理し,野生動物とのつきあい方、「共存」の可能性を、多様な側面から検討します。また、具体的な事例をもとに、「野生動物保全」にいかに多くの人的・社会的要素がかかわっているかを理解し,自らと野生動物とのつきあい方を考える機会を提供します。

|

教員:

立澤 史郎(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

一年間を通じて計算機のプログラミングに習熟する。

スケジュール

1.エディタの使い方

2.コマンド作成とコンパイル

3.C言語による入出力

4.配列の使い方

5.関数と変数のスコープ

6.配列とポインタその1

7.配列とポインタその2

|

教員:

坂上 貴之(理学研究院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構 )、 木村 純(北海道大学高等教育推進機構 )、 三上 直之(北海道大学高等教育推進機構 ) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

植物栄養学

|

植物は根から炭素以外の養分を吸収し、葉で光合成により炭素を獲得している。

授業では実際に植物を水耕栽培し、その生長解析を行うのと同時に、体内の窒素、糖、デンプン、無機成分の分析を通して植物の生育にとってこれらの成分がどのように関わり合っているのかを解析する。実験を通して、秤量操作、ピペット操作、試薬に対する安全教育などを徹底的に行い、即実践に役立つ技術、能力を身につける。

|

教員:

信濃 卓郎(農学研究院)、渡部 敏裕(農学研究院)、江澤 辰広(北海道大学大学院農学研究科)、山岸 真澄(北海道大学大学院農学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境と公共性の社会学

|

この講義では、〈環境〉を〈誰が〉どう守るべきなのか、ということを中心に、次の点について考えます

(1)自然環境を守ろう、というけれど、「自然」とはそもそもどういういうものか? 人間の手がまったく入っていないもののことなのか?

(2)人間と自然の関係はどういうものなのか。地域の住民は、地域の環境に対し、歴史的にどうかかわってきたか、今後どうかかわるべきか。

(3)環境は誰が守るべきなのか。誰と誰がどういう関係のもとでどう環境にかかわるべきなのか。

(4)環境をめぐって、市民・住民が自ら決めて実行していく社会的しくみはどうすればできるか。

|

教員:

宮内 泰介(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

臨床教育学を、教育と臨床心理学、教育と精神医学の接点領域から生まれる新しい思考と実践に資する領域と想定している。授業では出来るだけ現代の病理に沿りライフサイクル的視点から、精神医学全般の病理の概観を学ぶことを目標にする。

【スケジュール】

1.精神医学の歴史と関連領域

2.面接方法

3.診断学総論

4.乳幼児の精神発達と精神障害

5.小児の精神発達と精神障害

6.思春期・青年期の心性

7.成人の精神発達と精神障害

8.初老期・老年期の精神発達と精神障害

9.治療学

10.その他

|

教員:

田中 康雄(北海道大学大学院教育学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

「環境マネジメントシステム」という考え方とは一体何なのだろうか。どのような背景の下にこのような考え方が生まれ、社会の中で広く共有されるに至っているのだろうか。環境マネジメントシステムという考え方を制度として具体化したものの一つが、国際標準化機構(ISO)が策定した国際規格ISO14001といえる。具体的な制度であるISO14001の、制度としての解説は世に溢れているが、その基となった考え方に関して言及がなされることは、殆どといっていいほどない。

本講義では、この環境マネジメントシステムという考え方に着目し、これが社会の中でどのように生まれ、広がり、そしてISO14001という国際規格になったのかを概説する。その上で、このような考え方が、これからの社会の中でどのような意味を持ち、また、どのような役割を果たしていくかを展望する。

【スケジュール】

1.問題提起(環境マネジメントシステムをどう捉えるか)

2.環境主義の台頭

3.環境監査の導入

4.地球環境問題の登場

5.地球サミットでの議論

6.ISO14001の策定へ

7.ISO内部での議論

8.ISO14001が持つ意味

9.普遍的な問題への対応

|

教員:

倉田 健児(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

1.現代社会を考えるときの基礎的な概念を明らかにする。

2.社会科学における「理論」と「歴史」の意味,その相互関係を把握する。

3.現代社会科学が直面する問題群を提示する。

4.哲学,歴史学,心理学,数学,物理学,生物学などと社会科学の関わりを理解する。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

情報理論は、情報の量を定義することから始まり、それを元にした理論を展開する。ここで学ぶ事柄、特に、エントロピーや相互情報量は、現在の通信技術の根幹を成すのみならず、パターン認識や、人工知能、あるいは統計物理、遺伝情報学などの多くの異なる分野において共有される重要な概念である。本講義ではこの理論の基礎を直感的に理解することに重点を置く。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

日本の社会変動と宗教変容

|

社会構造と社会的機能、社会変動の理論的関連をおさえたうえで、日本社会と宗教制度・教団の関係を歴史的に近年の動向もふまえつつ考察する。とりわけ、現代におけるカルト問題の構成を事例に、日本社会における社会秩序の問題を検討する。

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 心理/社会学, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |